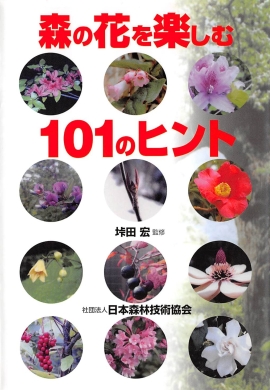

Ⅰ 春の訪れ

1.北国の早春の山の輝き―オオヤマザクラ

2.次のお花見はいつ?―アオダモ

3.松枯れ山の春―ザイフリボク

4.一五○○万年の孤独―ハナノキ

5.強い生命力と地味な花―青森ヒバ

6.花も花粉も風変わり―カツラ

7.不遇なサクラ―ウワミズザクラ

8.西から移住してきた開拓者―アオモジ

9.早春の山を紫に染める―コバノミツバツツジ

10.小さな樹木の長い花期―イワナシ

11.森の旅の途上で―シラネアオイ

12.南国のスギ林に春を告げる―サツマイナモリ

13.故郷の春を懐かしむ―マルバマンサク

14.「ようじ」だけではありません―クロモジ

15.一年に五度の楽しみ―クサボケ

16.多彩な園芸品種の源―ユキツバキ

17.雪の中からシダの花?―フユノハナワラビ

Ⅱ 花のしくみ

18.花弁の開かぬ開花?―オヒルギ

19.フジとヤマフジはどう違う

20.一度に二色を楽しむ―ハコネウツギ

21.八重咲きおほうがおなじみ―ヤマブキ

22.愛子内親王殿下のおしるし―シロヤシオ

23.紅白咲き分け?―ツクシヤブウツギ

24.夜と早朝! サガリバナ探検隊出動

25.名は体を表す―オクチョウジザクラ

26.花序の役割分担―コガクウツギ

27.赤い実のアオキの雌のひと工夫

28.本当は虫たちのための蜜なのに―スイカズラ

29.穂になるサクラ―シウリザクラ

30.花の中の花を観察―コウヤボウキとその仲間

31.まれにしか咲かない花だけど―チシマザサ

32.子育てに奉仕する男の胞子―ゼンマイ

33.花が咲いてこそ子が残る―ヤツガタケトウヒ

Ⅲ 昆虫を招く花

34.トチノキの花粉を仲人するマルハナバチ

35.防風雪林に残る希少植物―クロミサンザシ

36.スギ害虫の離島定着の陰に―ガマズミ

37.小笠原を代表する花―ヒメツバキ

38.離れていてもおつきあい―ホオノキ

39.遠くからでも目立つ白い花―クマノミズキ

40.特定の昆虫との不思議な関係―サイカチ

41.数年に一度の大量開花―ハクウンポク

42.初夏を告げる白い花―ミズキ

43.花を訪れる昆虫から森林を知る―ノリウツギ

44.ハチと相思相愛、野鳥ともくさい仲―イヌビワ

45.風変わりなサクランボ―ミヤマザクラ

46.美しい花のしたたかな受粉―クサギ

47.ビナンカズラは男が目立つ

Ⅳ 風士と環境

48.東濃の春の里山林を彩る―シデコブシ

49.霧島えびの高原の天然記念物―ノカイドウ

50.古代のつる植物―ミツバアケビ

|

51.印象が薄く忘れられがち―タムシバ

52.林道法面にひっそりと―マルバウツギ

53.清流が磨き上げた名花―キシツツジ

54.落葉樹のような常緑樹―モチツツジ

55.湿った場所は嫌い―コアジサイ

56.日光戦場ヶ原湿原の乾燥化―ズミ

57.乾燥しない場所に住みたい―ヤマツツジ

58.なぜ傾いてねじれるの?―サクラツツジ

59.ヤクスギ林の林床の主―ハイノキ

60.黒潮洗う森の柿―トキワガキ

61.早春の林道を飾る―モミジイチゴ

62.プロペラとパラシュート―テイカカズラ

63.花にも過保護はいけません―ヤエクチナシ

64.ヤナギランは火事の花

65.真っ赤な果実の行方―チョウセンゴミシ

66.小さなマングローブ林―ハマジンチョウ

Ⅴ 森林の彩り

67.大木の上方で暮らす植物―ナゴラン

68.可憐な花にもとげがあります―アリドオシ

69.山村林業の名残―ミツマタ

70.いつでも、どこでも、きになる白い花―オオカメノキ

71.下を向いて歩こう―ホンゴウソウ

72.沢に散らばるピンポン玉―タマアジサイ

73.一度の開花で死ぬはずなのに―オオウバユリ

74.私を見つけて!―イチヤクソウ

75.薄暗い森の幽霊?―ギンリョウソウ

76.谷間の天女たち―テンニンソウ

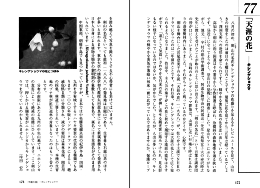

77.「天涯の花」―キレンゲショウマ

78.天女の花と野獣―オオヤマレンゲ

79.大型で頑強なキイチゴ―ハスノハイチゴ

80.恐ろしい名前のかわいい花―オニシバリ

81.夏は丸坊主のほうが得?―ナニワズ

82.林床に清楚な花びら―エゴノキ

83.清楚な花の派手な果実―ツルリンドウ

Ⅵ 人とのかかわり

84.初夏の風物詩、花を一房丸ごと食べる―ニセアカシア

85.花より団子?―ヤマモモ

86.夫婦杉とブーケ―ヤマボウシ

87.クマが笑う来年の予測―ブナ

88.光環境が変われば姿も変わる―ササユリ

89.多くの呼び名を持つ花―タニウツギ

90.「和紙の王」にふざわしい花―ガンピ

91.秋の終わりに草原に咲く―センブリ

92.林の邪魔者も役に立つ―アケビ

93.なぜ「我慢できない」の?―キツリフネ

94.草刈りコッコ隊の贈り物―ヤマユリ

95.砂丘とともに生きる―ハマゴウ

96.役に立ったのに邪魔者あつかい―クズ

97.山火事の華―ハギ

98.ブナ林を構成する主要樹種―リョウブ

99.キノコ山の指標植物―ナツハゼ

100.ご用は大島紬だけではありません―シャリンバイ

101.花について学ぶ |

![]()